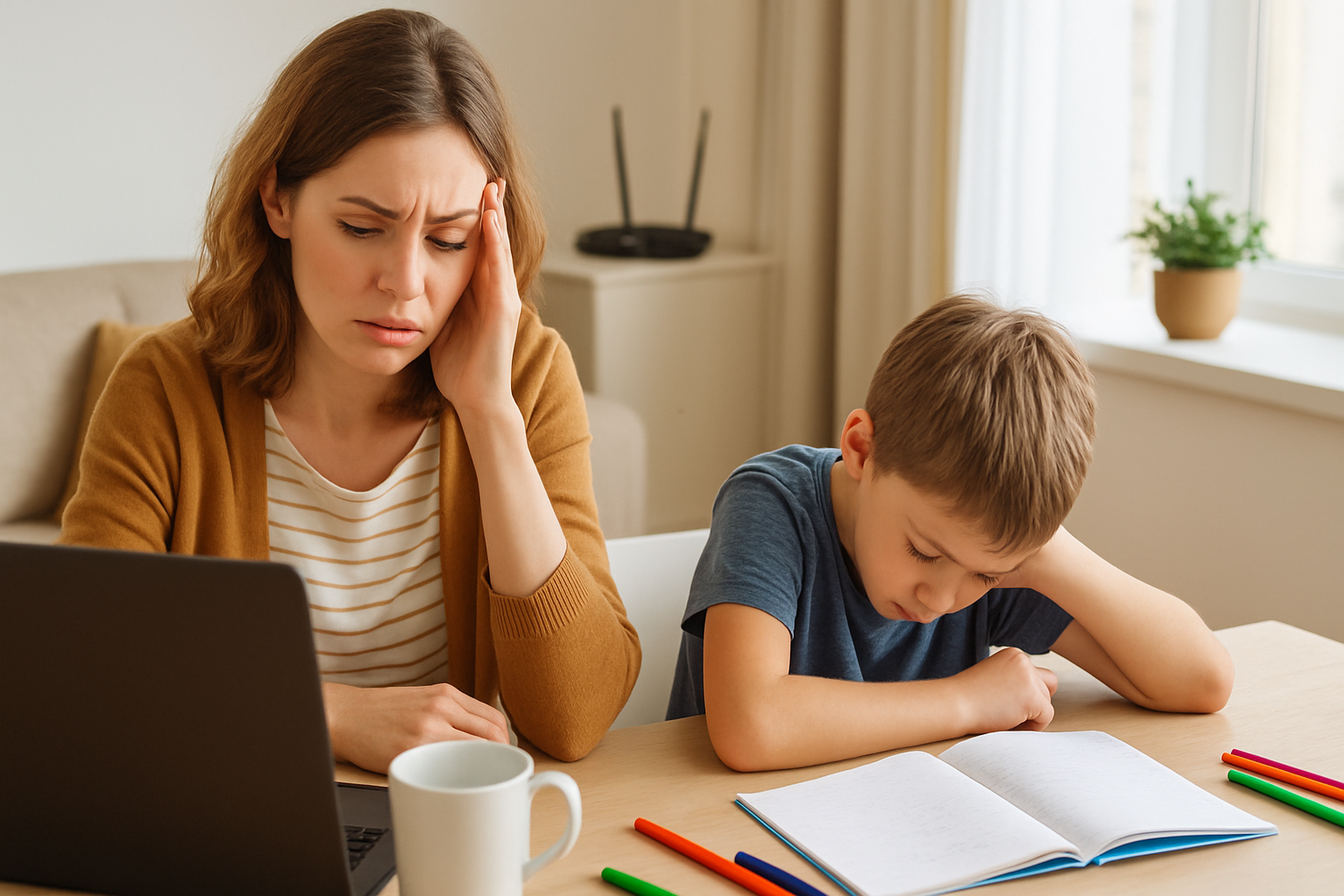

En una casa cualquiera, en la mesa donde antes se desplegaban libros y lápices, ahora reina un silencio específico: el silencio del búfer que no termina. Los rostros infantiles se vuelven hacia la pantalla con la misma esperanza con la que antes miraban al maestro, pero la pantalla no responde….